为啥围棋棋盘是纵横十九路?这到底是历史上的一个巧合,还是有别的原因,在纵横十九路里面到底藏着啥科学密码呢?

据说在三国时期,围棋在魏国和吴国特别流行。魏国那边,像曹氏家族、“建安七子”这些人,他们都是下围棋的高手。东吴这边呢,也出了好多下围棋厉害的人。不过那时候的围棋有从七路、九路、十一路,还有十三路、十五路、十七路的演变。

到了魏晋的时候,围棋的棋盘就变成以纵横十九路为主了,而且慢慢开始流行起来成了主流。不过呢,当时民间还依然有十七路的棋盘存在。

在围棋制度确定下来后,不少人对这一问题背后的科学道理展开了研究。

在围棋里,有数学没法统计和计算的,那就是围棋的“势”“厚味”还有“模样”。

在十九路(也可以说是19道)的棋盘上,要是按照三路实地线用黑白棋子围起来,围到三路线以下的实地得用56颗棋子,这样总共能围136目。要是按照四路外势线在中腹围起来,把四路线以上全围上得用48颗棋子,总共能围121目。这两种围法用的棋子数差了8颗,围的目数差了15目。按照现代围棋黑贴七目半的规矩,这两种围法的差距差不多可以不用在意了,显得特别均衡。

在围棋里,“势”“厚味”“模样”是围棋特有的又特别重要,用数学数字根本算不出来。

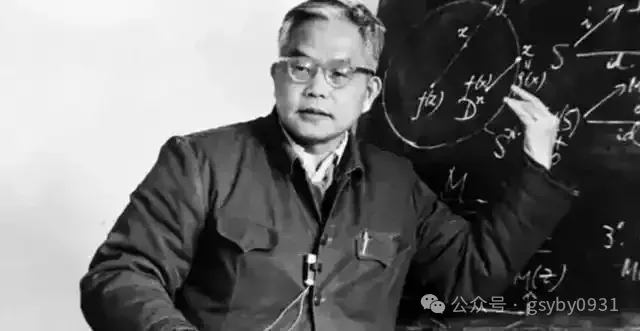

在上世纪七十年代的时候,吴文俊先生凭借拓扑学,把这一问题给妥善解决了。

吴文俊先生那可是当代了不起的大数学家,他1919年5月12日来到这个世界,一直到2017年5月7日才离开。他是中国搞数学机械化研究的创始人,同时也是拓扑学的代表人物之一。

拓扑学,以前叫位置分析,这是一门研究图形(或者集合)在连续变化时,整体性质保持不变的几何学。这门学问研究的时候,只在乎物体之间的位置关系,不在意它们的形状和大小。

真挺巧的,吴文俊先生还是一个围棋业余高手,他可喜欢下围棋啦!

他以前通过拓扑学去探讨为啥围棋棋盘是十九路。

吴文俊老先生经过一番严格且复杂的计算后说道:

围棋棋盘就得是十九路,大了或者小了都不成。要是用拓扑学仔细算一下,棋盘不是十九路的话,在黑白棋子机会均等的条件下,胜负概率会出现大于或小于5%到7%的变动。要是棋手水平差不多,执白后走的棋手也没法缩小这个差距。只有棋盘是十九路的时候,这种胜负概率的变动才能降到大概0.3%到0.5%,也就是千分之三到千分之五,这差不多是双方胜率各占50%的极限数值了。

这样有好几千年都没办法从理论上进行科学解释的问题,被数学家吴文俊先生用拓扑学给解决了。

这里面的科学秘密,是数学家吴文俊先生通过现代拓扑学,进行了一番复杂的推演计算,才得到的科学结果。

甘公网安备 62010202001712号

甘公网安备 62010202001712号